"От каждого по способностям, каждому по потребностям" – один из лозунгов, провозглашающих коммунистические идеи. Со временем оказалось, что принцип не работает. Мотивация не та.

По представлению идеалистов, коллективных результатов частного труда должно хватать для удовлетворения надобностей всех людей без эквивалентного распределения итогов.

Но против этого даже не эгоистичный капитализм, а сама природа и логика: тот, кто много работает, должен чаще и лучше отдыхать, а для этого необходимо больше денег.

Крепостное право, отмененное при царе в 1861 году, удивительным образом быстро вернулось с приходом новой власти, которая вроде бы отвергала все классовые пороки предшественников.

Зачем платить, если можно не платить?

С приходом большевиков массовое раскулачивание и коллективизация привели к образованию колхозов. И закономерно встал вопрос оплаты труда.

В 1930 году власть Советов утвердила "Примерный устав сельскохозяйственной артели" и понятие трудодня как единицы учета прилагаемых усилий конкретным индивидуумом для расчета с ним.

Решение вопроса делегировали правлениям колхозов, которые определяли нормы выработки и расценки в трудоднях. Причем речь шла не только о времени, но и об объеме выполненных работ.

Со временем система совершенствовалась. Сверху начали следить, как выполняет план хозяйство или конкретная бригада.

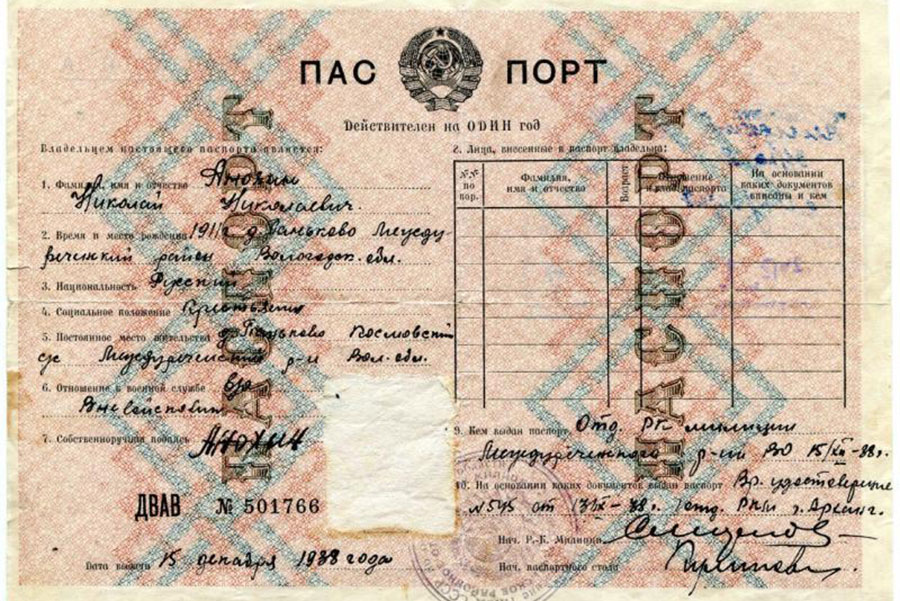

Естественно, многие не выдерживали и тяжелого труда, и несправедливой его оценки – сбегали в город. Чтобы остановить отток кадров, председатели колхозов начали забирать (или не выдавали) паспорта. После этого шансы сбежать оставались минимальными: обычной практикой было невозвращение в родное село после армии.

Что получали колхозники за трудодни?

Принцип оплаты предусматривал продуктовый аванс – половину предполагаемого полного расчета.

После сбора урожая колхоз отдавал установленное количество зерна и овощей государству, а также рассчитывался этим с машинно-тракторными станциями (техника изначально не принадлежала колхозам).

В некоторых местах платили деньгами. Обычно так поступали с хлопкоробами в Средней Азии. Большинство же колхозников Беларуси, России и Украины получало свою же продукцию: зерно, картофель, овощи, корм для домашнего скота.

Частник большевику не товарищ

Правительство объясняло введение системы трудодней попыткой преодолеть массовый голод в неурожайные годы и необходимостью поддерживать население продуктами. При отсутствии продовольствия деньги якобы не нужны.

В 1939 году ради укрепления трудовой дисциплины установили минимальную норму трудодней: в южных регионах большой страны – 100 в год, в северных – 60, в остальных – 80. Невыполняющим нормы угрожали лишением приусадебных участков.

В 1942 году нормы выросли до 150, 100 и 120 дней соответственно и впоследствии уже не уменьшались. А за невыполнение ввели уголовную ответственность. В годы войны минимум установили и для подростков: 50 трудодней для детей от 12 до 16 лет.

Главной проблемой этой системы были низкие расценки. Несправедливость состояла не в том, что человеку не платили деньги. Натуральная зарплата не соответствовала затраченным усилиям и не позволяла нормально жить. Люди просто умирали от голода на фоне физического истощения.

Миф или реальность?

Некоторые исследователи негодуют по поводу обесценивания системы, компенсирующей недостатки экономики. Их аргумент – количество "палочек" необязательно соответствовало календарным дням. За рабочую смену колхозник мог получить полтора-два трудодня в зависимости от сложности работы.

Но есть подозрение, что так могут рассуждать те, кто никогда не работал в поле.

Потому что позитивную оценку придуманного порядка легко разрушат вопросы о количестве рабочих часов и выходных дней. Достаточно посмотреть на то, как тогда выглядели жители деревень в 30–40 лет.

И вряд ли устанавливающие нормы правители были горазды сами их выполнять. А восполнение материальных ресурсов государства за счет определенной части общества не может быть справедливым.

Трудодень ушел в историю после постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 мая 1966 года "О повышении материальной заинтересованности колхозников в развитии общественного производства". Документ утверждал гарантированную оплату труда.

Догму о том, что труд сделал из обезьяны человека, приписывают Фридриху Энгельсу, потомственному предпринимателю, владельцу хлопкопрядильной фабрики.

Несложно быть философом и рассуждать о сущности бытия, когда на тебя по 13 часов в день трудятся рабочие в тяжелейших условиях.

* Мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции.

>>> Больше интересных историй – подпишитесь на наши Telegram, Instagram и Viber

Viber

Viber  Дзен

Дзен