В Могилевской областной клинической больнице кандидат медицинских наук Андрей Гореликов считается своего рода звездой.

Ведь он входит в пятерку ведущих рентгенэндоваскулярных хирургов Беларуси.

Накануне Дня медицинского работника поговорили с ним не только о его профессии, но и об отечественной медицине в целом.

– Для основной массы людей словосочетание "рентгенэндоваскулярный хирург" звучит грозно и не совсем понятно. Если просто: чем вы занимаетесь?

– В нашей больнице я заведую ангиографическим кабинетом центра сердечно-сосудистой хирургии.

Рентгенэндоваскулярная хирургия (РЭХ) – это современное малоинвазивное высокотехнологичное направление, которое позволяет выполнять манипуляции на сердце и сосудах через прокол на руке или бедре размером не более 3 мм.

Хирургическое вмешательство проводится под рентген-контролем на ангиографическом оборудовании.

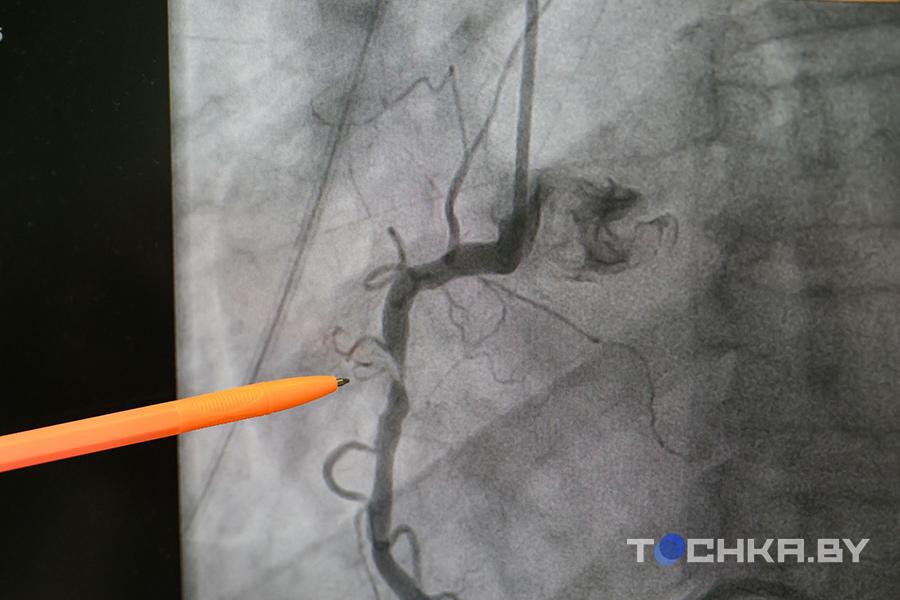

Ангиография – это высокотехнологическое исследование сосудистого русла с использованием контрастного вещества. Дело в том, что для рентгеновского излучения наши сосуды прозрачны, и для того, чтобы их исследовать, нужна так называемая подсветка.

Для этой подсветки в сосуд вводится йодосодержащая жидкость, и на мониторе ангиографического комплекса мы наблюдаем ее движение по сосуду.

Сегодня наша работа ассоциируется прежде всего с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хотя эта технология применяется и при лечении других недугов – например, гинекологических, онкологических или урологических.

Но это вполне объяснимо. Ведь самой большой проблемой для человечества остается атеросклероз, который убивает практически 50% населения планеты.

Атеросклероз – это бляшки в сосудах, которые приводят к инфарктам, инсультам и другим печальным последствиям.

Во время исследования на экране монитора мы видим просвет сосуда, внутри которого можно рассмотреть неровности и сужения – это и есть атеросклеротические бляшки.

На них может образоваться тромб, который перекрывает просвет артерии и приводит к инсульту и инфаркту, а порой и к летальному исходу.

– С диагностикой понятно, а как проходит лечение?

– Направление РЭХ появилось более 40 лет назад, а его предшественником при лечении ишемической болезни сердца было аортокоронарное шунтирование (АКШ), которое активно развивалось в США в середине 50-х годов прошлого века.

Это сложная операция, в ходе которой вскрывается грудная клетка и на суженные артерии накладывается обходной шунт.

Подобный способ лечения у тех, кто постарше, ассоциируется с американским кардиохирургом Майклом Дебейки, который был консультантом при проведении АКШ у первого президента России Бориса Ельцина в 1996 году.

Майкл Дебейки является общепризнанным в мире сердечно-сосудистым хирургом – в 1972 году его приглашали в СССР для проведения операции на сосудах ног президенту Академии наук СССР Мстиславу Келдышу.

Альтернативная АКШ технология РЭХ в нашей стране стала применяться с конца 1990-х, а в 2008 году появилась и новая врачебная специальность.

Суть лечения состоит в том, что малоинвазивным способом, то есть без выполнения больших разрезов, к месту сужения коронарной артерии проводится миниатюрный инструментарий – баллон или стент диаметром от 2 до 5 мм, который используется для того, чтобы расширить или армировать, в случае со стентом, просвет сосуда с целью восстановления его проходимости.

В итоге при стенокардии перестает болеть сердце.

– Какой из этих методов более эффективный?

– У каждого есть свои минусы и плюсы.

АКШ – травматичный способ лечения, когда вскрывается грудная клетка. Послеоперационный период реабилитации, занимающий минимум полгода, проходит для многих болезненно.

Работникам умственного труда подключение к искусственному кровообращению во время операции не очень желательно – теряется уровень интеллектуального восприятия.

После АКШ, по статистике, в течение первого года примерно 30% шунтов закупориваются, а повторно эту операцию выполнить проблематично.

Однако долгосрочные результаты данного вмешательства, особенно у пациентов с тяжелым многососудистым поражением и сахарным диабетом, лучше, чем после стентирования.

Положительными моментами РЭХ, с другой стороны, можно назвать ее малоинвазивность и возможность проведения повторных вмешательств неопределенное количество раз.

– Насколько успешно лечат инфаркты по сравнению с минувшими годами? Есть какая-то статистика?

– Раньше острый инфаркт миокарда лечили таблетками и гепаринами, которые замедляли образование тромбов. При этом способе смертность составляла 30%.

Затем стали использоваться тромболитики, которые разрушали тромбы. Эффект был двукратный, смертность снизилась в два раза – до 15%.

При нынешних технологиях она и вовсе составляет менее 10%.

– Легко ли попасть на такую операцию? Это дорого?

– Все операции для граждан нашей страны выполняются бесплатно.

Дефицита расходных материалов у нас нет. За последние 15 лет стоимость стентов снизилась в разы. В 2010 году стенты стоили $2000–2500, сегодня их цена колеблется в пределах $100–500.

Любая новая технология в медицине проходит через предсказуемый этап: сначала идет рост операций по ней, а затем наступает плато, которое дает возможность работать в плановом режиме.

Сегодня таких малоинвазивных операций на коронарных сосудах в Европе проводится 500–3000 на 1 млн населения. Беларусь в этом списке занимает достойное место, находясь где-то посредине. Такой рывок связан не в последнюю очередь с открытием межрайонных центров, оказывающих данный вид медицинской помощи, во всех областях нашей страны.

Гражданам из других государств в критическом состоянии медпомощь в Беларуси оказывается бесплатно. Когда риск для жизни миновал, такие пациенты, по нормативным документам, должны оплатить курс лечения.

Иностранцы бывают коммерчески очень подготовленные.

В нашей больнице был случай, когда по поводу операции по моему профилю обратился гражданин другого государства. Экономисты насчитали ему $5000 в эквиваленте за услугу. Он пошел подумать над предложением и вернулся к нам с видом на жительство.

А это означало, что мы должны сделать ему операцию бесплатно в соответствии с действующим законодательством.

Сегодня, по принятому в нашей больнице положению, мы делаем платную диагностику и операции в нерабочее время – по субботам и воскресеньям.

Но это бывает редко, очередей на операции у нас практически нет.

– А почему так? Все резко стали здоровыми?

– Здесь есть некоторая нестыковка. Люди к нам должны приходить по направлению врача общей практики (ВОП). В Могилевской области 600 таких специалистов.

Но пока вопрос отбора пациентов на высокотехнологические вмешательства не только у нас, но и по всей стране не решен на должном уровне.

Это вовсе не означает, что ВОПы, которые перегружены бумажной работой, работают плохо.

На мой взгляд, многие проблемы отечественной медицины лежат не в административной, а в общественной плоскости. У нас есть люди, которые годами не появляются в поликлинике. Однако, когда приходят проверяющие и берут в регистратуре личную карточку пациента, то претензии предъявляют врачу.

А есть категория граждан, для которой поход в поликлинику по поводу и без является нормой.

Сложный и дискуссионный вопрос: как избежать таких ситуаций? Однозначного ответа на него сегодня нет ни у кого.

И все же с личной самоорганизацией и пониманием того факта, что забота о своем здоровье – это в первую очередь личное дело каждого человека, у нас пока слабовато.

Люди обращаются к врачу, когда состояние здоровья становится критическим. А вопросы профилактики и ранней диагностики для большинства остаются на уровне разговоров.

Подобный частный подход негативно воздействует и на все общество. Это наглядно показывает ситуация с прививками.

В последние два года все чаще стала появляться информация о том, что люди начали переносить болезни, о которых многие уже забыли. Я имею в виду коклюш и корь.

Как оказалось, инфекции привозят из заграничных путешествий. И заболевают ими те, у кого нет прививок.

Как была устроена система прививок в нашем детстве? Периодически нас выстраивали в очередь в школьный медпункт, где делали различные прививки. Никому и в голову не приходило задавать вопросы, зачем это нужно, либо отказываться.

Те, кто по каким-то причинам пропускал это мероприятие, обязаны были привиться в поликлинике и принести соответствующую справку в школу. В этом вопросе были порядок и результат, который признавали во всем мире.

Сегодня некоторые родители категорически отказываются делать прививки своему ребенку. Аргументом может служить даже "я так считаю" и "я так хочу".

Но, с моей точки зрения, это ложно понимаемое состояние личной свободы, основанное на необразованности и желании выделиться. А в результате тот, кто не привит, заражается сам и заражает других.

В вопросах профилактики не только в части работы, которой я занимаюсь, но и многих других желательно было бы установить обязательные десятилетние алгоритмы для мужчин и женщин.

У нас есть статистика, какие болезни наиболее опасны в возрасте 30–40, 40–50 и 50–60 лет. Исходя из этого можно было бы принять некий нормативный документ о прохождении плановой диспансеризации по этим вопросам.

В коллективных договорах следовало бы рекомендовать организациям всех форм собственности сделать диспансерные профосмотры обязательными.

Понимаю, что моя позиция может вызвать у кого-то неприятие или даже раздражение. Но давайте учтем, что успешность западноевропейской и американской медицины во многом основывается на профилактике, а не на лечении болезней.

Люди должны понимать, что болеть – это дорого, малоприятно и весьма опасно.

– Накануне Дня медицинского работника что бы вы хотели сказать своим коллегам?

– Хотелось бы пожелать им здоровья, оптимизма, веры в себя и людей. Помните: познание человека бесконечно. И в этом познании мы всегда были и остаемся первыми. К нам люди приходят не только за помощью, но и за надеждой.

>>> Больше интересных историй – подпишитесь на наши Telegram, Instagram и Viber

УНН 700190752

На правах рекламы

Viber

Viber  Дзен

Дзен